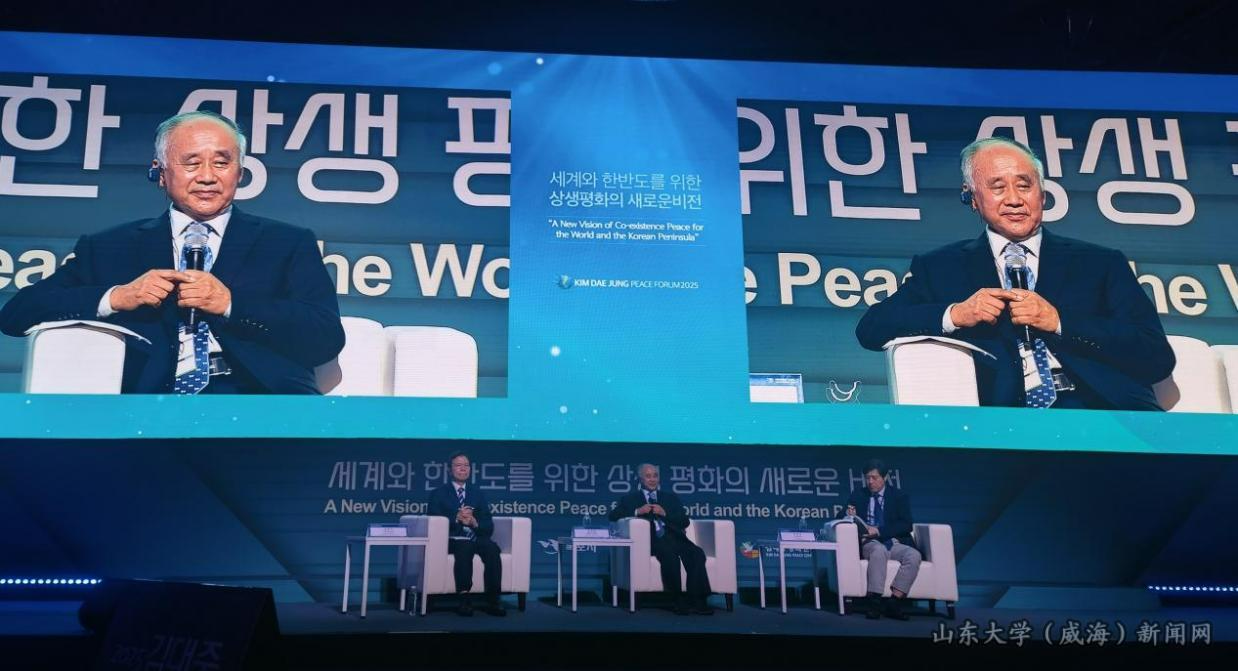

2025年9月23日,我应邀赴韩国参加“金大中和平论坛”并发表主旨讲演。本次论坛的主题是“世界和地区共处和平的新愿景”(A new vision of co-existence for the world and region)。在我看来,“共处和平”是一个时代话题,也是时代的呼唤。

我在不同场合多次提出,21世纪人类最重要的责任是和平构建。为什么?因为,世界处在一个政治、经济、社会剧烈变动的时代,我们称之为“世界前所未有之大变局”。

大变局涉及很多方面,带来的最大影响是变化与不确定性,由此会带来诸多风险和挑战。在这样的环境下,世界最容易发生的是国家间的冲突和战争。

常听到有人说,世界会回到19世纪。19世纪的特征是什么?就是欧洲大国争夺权利和霸权,包括政治、经济、军事,国际地位的争夺,从而导致战争与灾难。比如,仅法国革命后的欧洲战争就导致500万人死亡,如果考虑到那时的人口基数,其严重程度远超第一次世界大战,再比如,在大饥荒下,只有500万人口的爱尔兰死亡100万人……

如今的世界陷入多重危机,面临多方面的挑战:比如,气候变化导致的全球生态危机和由此带来的诸多威胁;新兴大国崛起对原有大国格局、国际格局的挑战以及由此引发的矛盾;全球化退潮,单边主义、保护主义、民族主义泛起,世界经济发展陷入困境等等。具体些来说,冷战后遗症下的俄乌战争及其外延;美国对华战略竞争及引发的分裂与矛盾;具有宗教、争夺背景的加沙人道主义危机等等。

美国的举动令人瞩目:特朗普打着“让美国再次伟大”的旗号,奉行单边主义,强调以实力求和平,把国防部改为战争部,前所未有地紧急召集驻全球的美军将领开会,准备打仗。

俄罗斯一直警告会发生第三次世界大战,甚至说大战已经开始……

在相互紧密连接的世界,任何冲突延伸都会影响到更大的范围,甚至引发更大的灾难。

在此情况下,“共处和平”无疑是21世纪代表人类共同利益的呼唤。“共处和平”的呼唤,重要的是,基于人类共处的认知,为此,需要共建和平,坚守和平。

这里,不妨读一下我让AI豆包以“共处和平”为题写的一篇短文:

晨光穿透云层时,林间的松鼠不会因领地与飞鸟争执,溪边的小鹿与野兔共享一汪清泉——自然早已用最朴素的法则诠释着共处的智慧。这份智慧,同样是人类社会追寻的永恒命题:共处和平,不是遥不可及的理想,而是植根于每一次呼吸、每一次对视中的生命底色。

和平的共处,始于对差异的温柔包容。就像花园里不会只有一种花卉,牡丹的雍容、茉莉的清幽、雏菊的灵动,共同织就了春日的绚烂。人类文明亦是如此,不同的语言、信仰、习俗,从来不是对立的壁垒,而是世界多样性的馈赠。当我们放下偏见,以倾听代替辩驳,以尊重代替指责,便会发现差异背后,是同样对美好生活的向往,是同样跳动的温热心脏。丝绸之路的驼铃声里,东西方文明在交换丝绸与香料的同时,也交换了智慧与善意。如今“一带一路”的征程上,共商共建共享的理念,让和平的种子在更多土地上生根发芽。

和平的共处,成于对责任的坚定担当。个体与个体之间,多一份理解便少一份摩擦;国家与国家之间,多一份合作便少一份冲突。就像在抗击疫情的岁月里,没有一个国家能独善其身,全球科学家共享数据、医护人员守望相助,用团结筑起了抵御病毒的长城。这份“人类命运共同体”的共识,正是共处和平最坚实的基石。它提醒我们,地球是人类唯一的家园,河流不会因国界而停止流动,空气不会因疆域而隔绝往来,唯有携手同行,才能守护好这颗蓝色星球的生机与安宁。

暮色降临时,万家灯火中传来孩童的笑声、老人的闲谈,这份平凡的温暖,便是共处和平最生动的模样。它不需要波澜壮阔的誓言,只需要我们在每一次选择时,记得给他人多一份体谅,给世界多一份善意。当共处成为习惯,和平便会如春风化雨,滋养出一个更加温柔、更有力量的世界。

这是一幅多么美好的愿景啊!面对世界之大变局,“共处和平”的呼唤,既是对世界美好愿景的期盼,也是对人类行动的引领。